Nanoplastik: Auf diese Weise setzen Kunststoffe die gefährlichen Mikro- und Nanopartikel frei

Unsere Umgebung besteht zum großen Teil aus Plastik, das nach einiger Zeit gesundheitsschädliche Nanoplastikpartikel freigibt. US-Wissenschaftler haben nun herausgefunden, dass diese Mikro- und Nanopartikel aufgrund ihrer einzigartigen Materialstruktur entstehen, und liefern bereits erste Hinweise für eine Lösung des Problems.

Plastik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Verpackungen, Kleidung, Elektronik und unzählige weitere Produkte bestehen aus Kunststoff. Der Nutzen des Materials liegt klar auf der Hand, dennoch gibt es erhebliche Risiken für Umwelt und Gesundheit. Neue Forschungsergebnisse offenbaren nun den molekularen Mechanismus, durch den Plastik mikroskopisch kleine Fragmente – das sogenannte Nanoplastik – bildet.

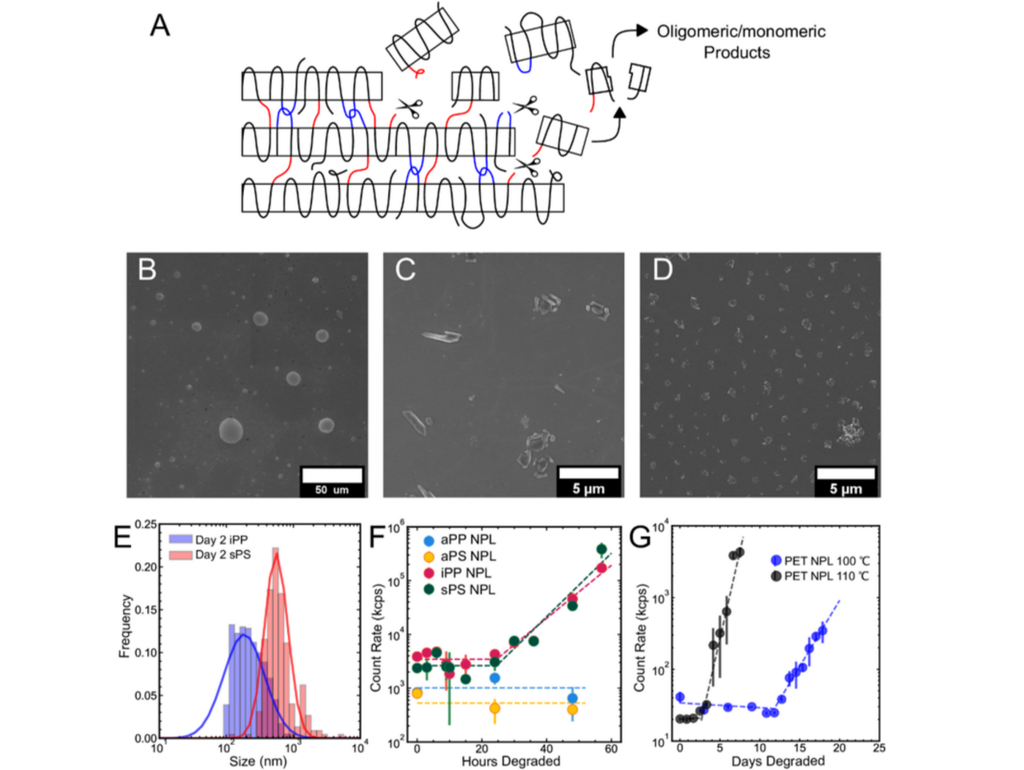

Wissenschaftler der Columbia University haben erstmals beschrieben, wie Mikro- und Nanoplastikpartikel genau entstehen. Die Art und Weise der Entstehung erklärt auch, warum die häufigsten Kunststoffarten, die sogenannten teilkristallinen Polymere, besonders anfällig für die Bildung von Kleinstpartikeln sind. Die in Nature Communications veröffentlichte Studie wurde von den Chemieingenieuren Sanat Kumar, Michael Bykhovsky und Charo Gonzalez-Bykhovsky geleitet.

Teilchen in Nano-Größe, oft kleiner als ein Virus, sind gefährlich, weil sie Zellmembranen durchdringen, bis in den Zellkern vordringen und dort sogar die DNA verändern können. Sie wurden bereits im menschlichen Blut, im Plazentagewebe, in Organen und sogar im antarktischen Schnee nachgewiesen. Doch trotz der alarmierenden Funde blieb bislang unklar, wie genau die winzigen Plastikfragmente entstehen.

Ziegelstruktur aus weichen und harten Stoffen

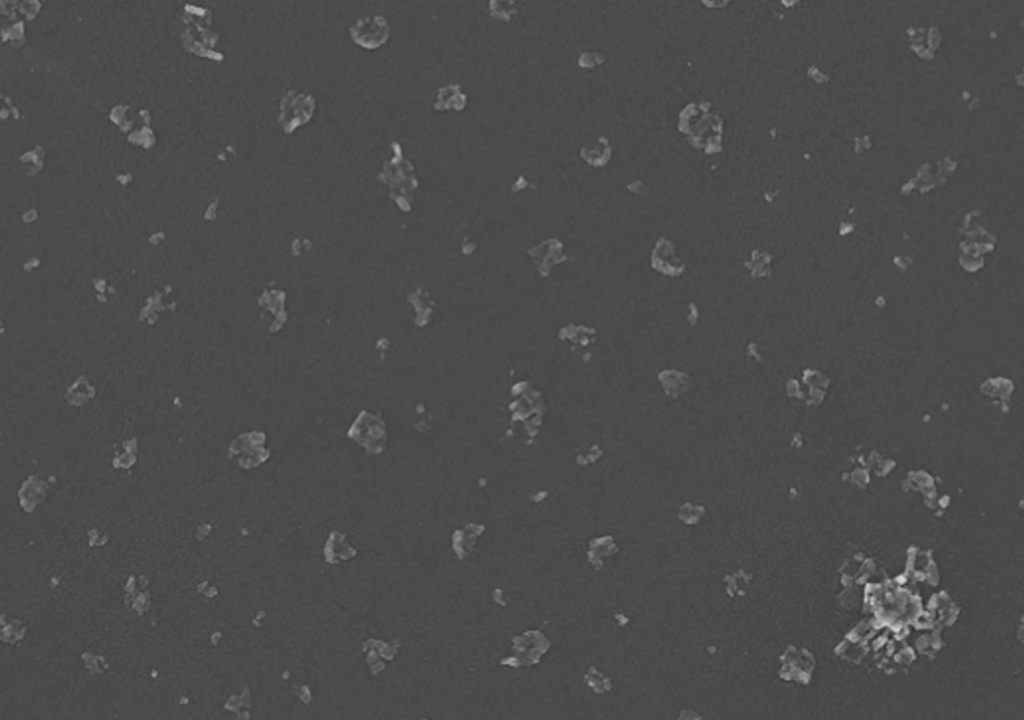

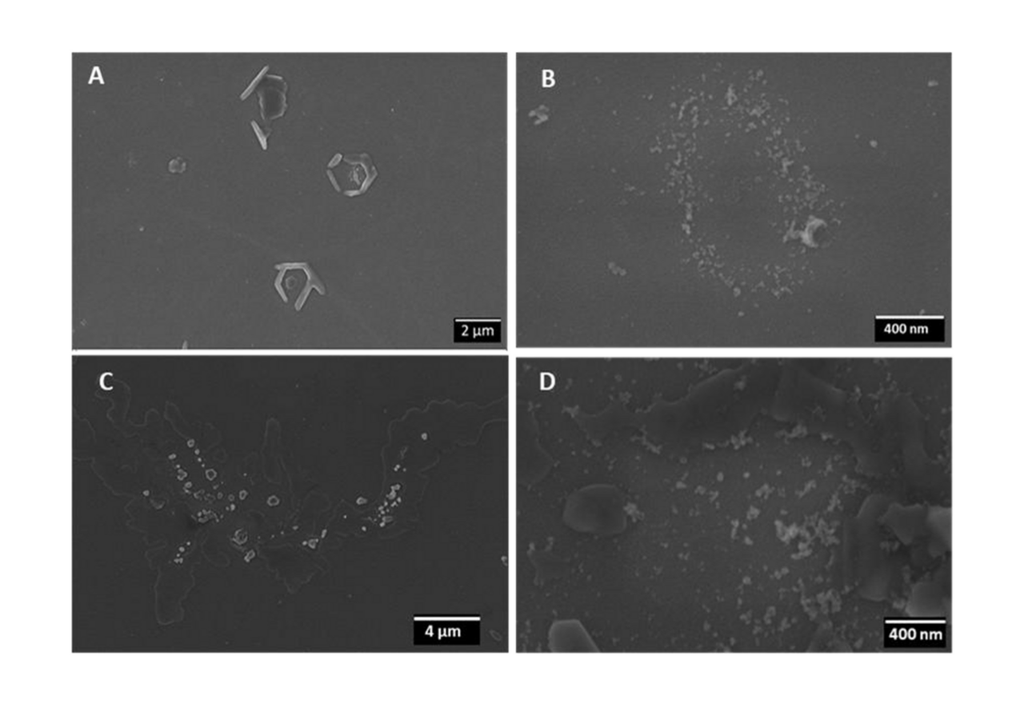

Die Antwort liegt in der mikroskopischen Architektur der Kunststoffe. Betrachtet man ein Stück Plastik unter einem leistungsstarken Mikroskop, zeigt sich eine strukturierte Abfolge: harte, kristalline Schichten wechseln sich mit weichen, amorphen ab. Diese sogenannte Ziegelstruktur sorgt für Stabilität, Flexibilität und Langlebigkeit, also genau jene Eigenschaften, die Plastik in der Industrie so beliebt machen.

– Sanat Kumar, Chemieingenieuren an der Columbia University

Die Forscher fanden heraus, dass die weichen Schichten im Laufe der Zeit durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung, Hitze oder chemische Einflüsse geschwächt werden, selbst wenn das Material keiner mechanischen Belastung ausgesetzt ist. Sobald die weiche Phase versagt, verlieren die harten Schichten ihre strukturelle Einbindung, sie brechen heraus, zerfallen und werden als Nano- oder Mikroplastikpartikel freigesetzt.

Die gesundheitlichen Konsequenzen sind gravierend. Einmal freigesetzt, gelangen die Partikel in Luft, Wasser und Nahrungsketten. „Diese Teile schweben herum und gelangen teilweise in den menschlichen Körper“, so Kumar weiter. „Die kleinsten Teile passieren die Zellen und gelangen in den Zellkern, wo sie die DNA schädigen können.“ Ihre Form und Größe ähneln in vielen Fällen Asbestfasern, mit vergleichbar toxischer Wirkung.

Widerstandsfähigere weichere Schichten

Die Wissenschaftler schlagen vor, bei der Entwicklung neuer Kunststoffe gezielt auf widerstandsfähigere weiche Schichten zu setzen. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine widerstandsfähigere Konstruktion der weichen Schichten die Menge der abbrechenden kristallinen Fragmente verringern würde“, sagt Kumar. Damit ließe sich die unkontrollierte Entstehung von Nanopartikeln zumindest teilweise eindämmen.

Zugleich machen die Forscher deutlich, dass technologische Lösungen allein nicht ausreichen. Eine grundlegende Umstellung im Umgang mit Kunststoffen sei notwendig. Derzeit werden – vor allem aus Kostengründen – nur etwa 2 % aller Kunststoffe recycelt, doch Kumar gibt zu bedenken: „Wenn man Plastik einfach in die Umwelt wirft, entstehen Mikro- und Nanokunststoffe, die gesundheitliche Probleme verursachen können“, betont Kumar. „Wenn man es so betrachtet, ist es vielleicht tatsächlich günstiger zu recyceln.“

Die Studie liefert damit neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu einem drängenden Problem: den unsichtbaren, aber gefährlichen Zerfall unseres beliebtesten Werkstoffs.

Quellenhinweis:

Mendez, N.F., Sharma, V., Valsecchi, M. et al. (2025): Mechanism of quiescent nanoplastic formation from semicrystalline polymers. Nature Communications, 16, 3051.