Kunst steigert das Wohlbefinden: Die fünf wichtigsten Auswirkungen der Kunstbetrachtung auf die Seele

Schon ein flüchtiger Blick auf ein Gemälde, ein ruhiger Moment im Museum oder ein Kunstwerk im Krankenzimmer – all dies kann das seelische Wohlbefinden messbar verbessern, insbesondere dann, wenn Menschen regelmäßig mit Kunst in Berührung kommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie.

In den vergangenen Jahren hat das öffentliche und wissenschaftliche Interesse an den gesundheitsfördernden Wirkungen von Kunst deutlich zugenommen. Bisher lag der Schwerpunkt jedoch vor allem auf dem aktiven Gestalten, wie dem Malen oder Musizieren. Wie sich der passive Kunstkonsum, also das Betrachten von Kunst, auswirkt, war weniger gut erforscht und wurde in früheren Studien uneinheitlich bewertet.

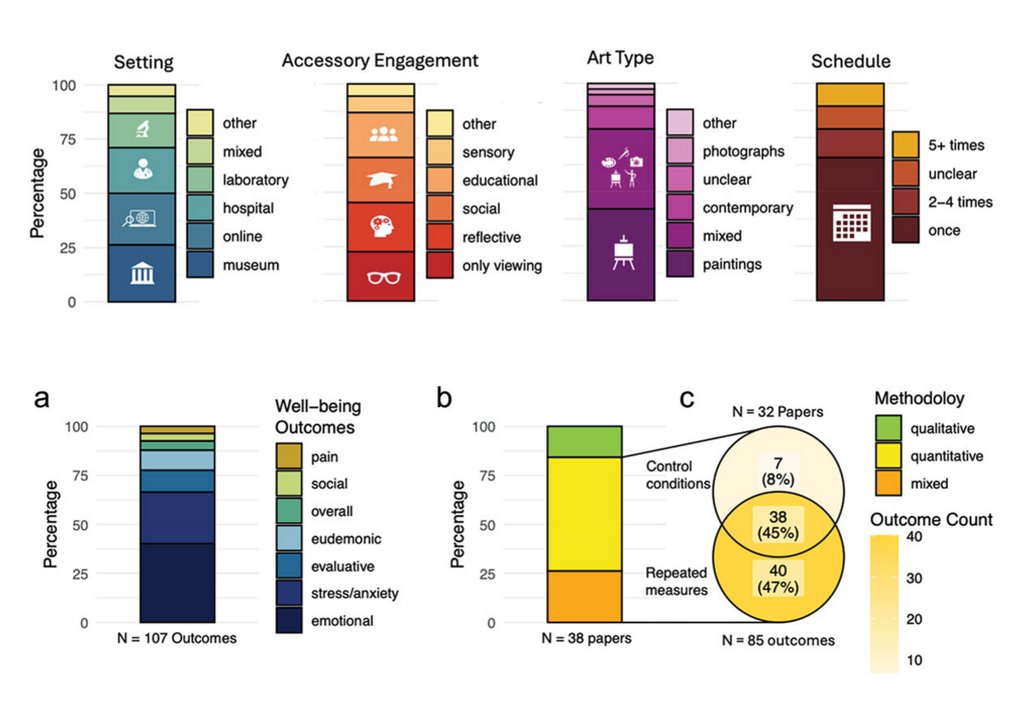

Die im Journal of Positive Psychology veröffentlichte Arbeit ist die erste systematische Übersicht, die psychologische Prozesse bei der bloßen Kunstbetrachtung mit Wirkungen auf das Wohlbefinden verbindet. Für die Analyse wurden 38 Studien mit insgesamt 6805 Teilnehmenden aus den Jahren 2000 bis 2023 ausgewertet. Das Forschungsteam unter Leitung der Universität Wien setzte sich aus Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen und Standorte zusammen, darunter Wien, Berlin, Dublin, Cambridge und Nijmegen.

„Kunst wird oft als Luxus betrachtet, aber unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Betrachten von Kunst – sei es im Rahmen der eigenen Hobbys oder durch gezielte Intervention – das Wohlbefinden erheblich fördern kann“, sagt MacKenzie Trupp, Hauptautorin der Studie und Forscherin an der Universität Wien sowie am Radboud UMC, Donders Institute in Nijmegen.

Die Studienlage umfasste verschiedene Formate der Kunstrezeption: individuelle Betrachtung, geführte Museumstouren oder reflektierende Übungen wie Tagebuchführung oder Gruppendiskussionen. Besonders wirksam schienen Interventionen zu sein, bei denen die Kunstbetrachtung mit begleitenden Aktivitäten kombiniert wird. Reflexionsstrategien, etwa das gezielte Nachdenken über das Gesehene, spielten dabei eine zentrale Rolle.

Fünf Auswirkungen der Kunstbetrachtung

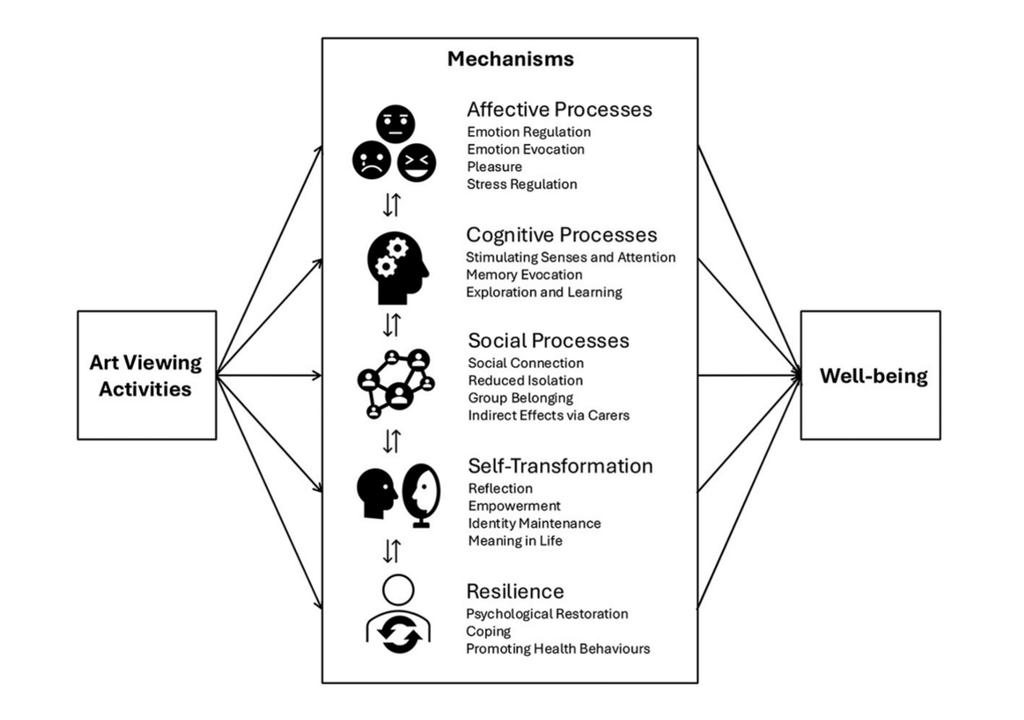

Die Forschenden identifizierten fünf Hauptmechanismen, durch die Kunst das psychische Wohlbefinden stärken kann. Affektive Mechanismen wie Emotionsregulation und Freude führen zu kurzfristigen positiven Gefühlen. Kognitive Prozesse wie gesteigerte Aufmerksamkeit, Neugier oder Lernimpulse können das Denken nachhaltig beeinflussen.

Soziale Mechanismen fördern das Gemeinschaftsgefühl und wirken gegen Einsamkeit. Selbsttransformative Prozesse wiederum unterstützen Selbstreflexion, Identitätsbildung und das Erleben von Sinn. Schließlich stärken resilienzfördernde Mechanismen die psychische Widerstandskraft, insbesondere in belastenden Lebenslagen oder klinischen Kontexten.

Kunst ist vielerorts bereits präsent, etwa in Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Räumen. Die gezielte Einbindung von Kunstbetrachtung als niederschwellige, kostengünstige Maßnahme zur Förderung des psychischen Wohlbefindens wäre somit naheliegend.

Die Autorinnen und Autoren empfehlen deshalb, Kunst künftig stärker in Bildung, Gesellschaft und Gesundheitskontexte zu integrieren. Ihnen zufolge sollten Entscheidungsträger, Pädagogen sowie Fachkräfte im Gesundheitswesen die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei neuen Programmen und Räumen berücksichtigen.

Fazit der Studie ist, dass Kunst mehr als ein ästhetisches Vergnügen ist. Sie beeinflusst auch die Lebensqualität positiv.

Quellenhinweis:

Trupp, M. D., Howlin, C., Fekete, A., Kutsche, J., Fingerhut, J., Pelowski, M. (2025): The Impact of Viewing Art on Well-being—A Systematic Review of the Evidence Base and Suggested Mechanisms. The Journal of Positive Psychology.